Contexte et objectifs

En discutant avec différentes collectivités ayant mené un travail prospectif sur leurs plans d’adaptation au changement climatique, nous avons constaté que la partie participative de ces approches était limitée par le fait que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont impliquées : des cadres de la ville et des citoyen·nes très intégré·es. Notre proposition est donc la suivante :

-

Diversifier les points de vue, en allant chercher des publics qui semblent absents du processus de consultation : les habitant·es des quartiers populaires qui, bien qu’engagé·es, ne participent pas souvent aux dispositifs de démocratie participative ; et les “professionnel·les du fonctionnement de la ville”, celles et ceux qui l’entretiennent, exploitent ses réseaux, etc.

-

Diversifier les formes de création participative au-delà de l’écriture en organisant des ateliers de théâtre, de design, d’art, etc.

-

Rendre compte de ce qui se passe au cours des processus de création collective, et pas seulement de leurs résultats, sous la forme d’un film documentaire ethnographique et d’une analyse comparative.

Le processus

Dans chacun des territoires, Citadins, Citadines 2050 va :

- Nouer des partenariats avec deux types d’acteurs :

-

Des associations engagées auprès des citoyens des quartiers populaires de Paris, dont certaines ont déjà des démarches créatives ;

-

Les entreprises et les institutions publiques dont les activités concernent le fonctionnement de la ville : construction et entretien des équipements, mobilité, eau, énergie, déchets…

-

Organiser avec ces partenaires et leurs publics une série d’ateliers créatifs. Basés sur nos méthodes de prospective créative, animés par des artistes, ces ateliers produiront des récits de transformations de Paris vues par les participant·es, et exprimées sous diverses formes.

-

Présenter l’ensemble des productions lors d’une rencontre ouverte, organisant l’échange entre les participants et le public.

-

Produire une analyse à partir du contenu des productions et du film documentaire, qui éclairera les pistes et les enseignements à tirer pour alimenter les travaux des Plans de résilience des villes, ainsi que les réflexions stratégiques des autres partenaires du projet. Tout en apportant des apprentissages sur le pertinence et l’effet réel de telles pratiques de prospective créative pour les personnes participantes.

Les partenaires

Nous souhaitons permettre aux images de l’avenir résilient des villes d’être incarnées par des publics divers afin de permettre à davantage de citoyen·nes de renforcer leurs capacités d’imagination et d’anticipation, de créer des discussions autour du changement climatique sur leur territoire, et de prendre part à la fabrique de l’avenir de leur ville.

Nous travaillons avec des organisations à but non lucratif qui explorent ou souhaitent explorer des formats créatifs et réfléchir avec leurs publics sur des questions qui les concernent, aussi bien aujourd’hui que dans le futur :

-

Le LABEC (soutenu par l’association Plus loin) : situé dans le 20ème arrondissement de Paris, il offre un espace pour pratiquer l’improvisation théâtrale et aider les habitants du quartier à gagner en confiance, améliorer leurs compétences théâtrales et même se professionnaliser dans cette voie artistique.

-

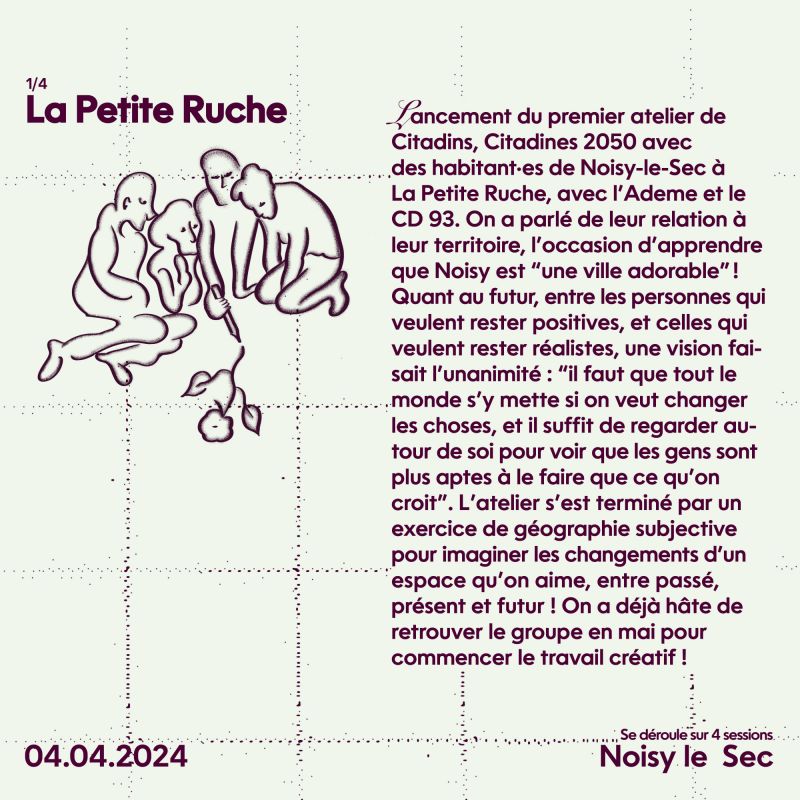

La Petite Ruche : une épicerie solidaire dans la ville de Noisy-le-Sec qui travaille avec le Centre Communal d’Action Sociale pour accompagner des familles face à diverses difficultés.

Tout en étant activement soutenus par la Mairie de Paris, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, et l’Agence de la transition écologique (ADEME).

Partenariats

Nous sommes toujours ouverts aux partenariats ! Si vous êtes une association, un professionnel ou une entreprise dont la mission et les actions sont orientées vers la transformation sociale ou la construction et/ou la (ré)activation de la ville (transport, immobilier, éboueurs, assurances, etc.), contactez-nous !

Qu’est-ce que la prospective créative ?

Nous qualifions notre approche de l’anticipation de “prospective créative”. Elle repose sur la double utilisation d’éléments de recherche et d’analyse approfondie (” facteurs de changement “, ” tensions “) et de la fiction. Cette utilisation singulière de la fiction comme méthode repose sur deux fondements théoriques et pratiques :

-

L’avenir est par essence une construction imaginaire. Cette construction peut être très ciblée lorsqu’il s’agit de définir un plan stratégique dans un environnement fondamentalement stable. En revanche, si l’on s’intéresse à l’urgence, à l’exploration de nouvelles possibilités ou à la projection dans un contexte différent du présent, il faut laisser libre cours à la capacité d’imagination des acteurs et des participants. Cette approche est, selon nous, de nature collective.

-

Le recours à la fiction facilite la participation et l’échange en gommant les différences hiérarchiques et le poids de l’expertise. En faisant appel, entre autres, à leur subjectivité, elle invite les participants à s’impliquer et à se considérer comme des acteurs du changement. Elle permet d’aller au-delà de l’anticipation, trop souvent pensée comme une adaptation à des changements extérieurs (résilience, gestion des risques, adaptation, etc.). Notre approche intègre l’intervention d’artistes et de designers dans l’animation des groupes et la traduction sensible (littéraire ou plastique) de l’œuvre collective.

Contact de la directrice de projet :

juliette.grossmann@plurality-university.org